止まらない電気代の高騰に悩む方も多いでしょう。

できれば電気代を安く抑えたいけれど、常に節電や省エネを意識するのは難しいものです。

また、やみくもな節電や省エネはあまり効果がないだけでなく、かえってストレスになる場合もあります。

では、どうすれば効率よく電気代を削減することができるのでしょうか。

この記事では、特に電気代の高い「冬」に焦点を当て、省エネコンサルティングを行う当社が、今すぐできる節電・省エネポイントをお伝えしていきます。

1.冬に電気代が高くなる理由とは?

そもそも、なぜ冬の電気代は高くなってしまうのでしょうか。 まずはその理由をみていきましょう。

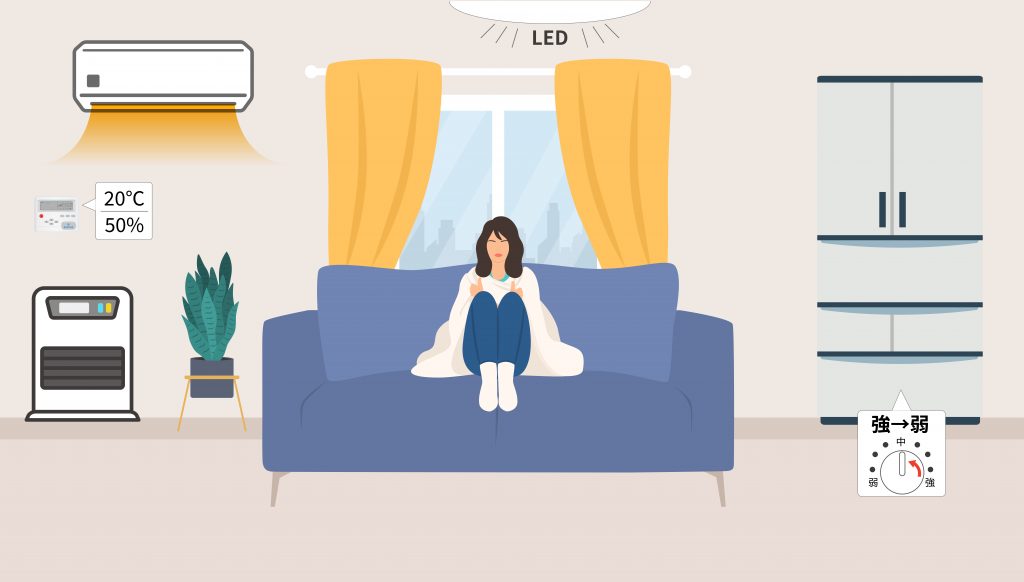

1-1.外気温と室内の温度差が大きいため

冬は外気温と室内の温度差が大きくなります。

室内を暖めるために暖房を使うことが多いですが、外気温と室内の温度差が大きいと消費するエネルギー量が増えてしまうのです。

例えば、夏と冬では下記のような差があります。

<夏>

外気温:35℃、室内温度:28℃→7℃の差を埋める必要あり

<冬>

外気温:7℃、室内温度:20℃→13℃の差を埋める必要あり

夏より冬のほうが大きな温度差を埋める必要があるため、電気代がより高くなってしまうのです。

また、ファンヒーター、ホットカーペット、こたつなど、様々な暖房器具を併用することで、他のシーズンよりも電気代が高くなります。

さらに、日照時間が短いため照明を長期間使用することとなり、電気代が余計にかかってしまうのです。

1-2.夏と冬の電気代の比較

| 2024年1〜3月の平均 | 13,265円 |

| 2024年7〜9月の平均 | 11,984円 |

参考:e-Stat(政府統計ポータルサイト):家計調査

では、夏と冬の電気代は実際どの程度差があるのでしょうか。

政府統計ポータルサイトの家計調査によると、2024年1〜3月(冬)と2024年7〜9月(夏)の電気代の差は1,281円となっています。

夏も冬も他の季節と比べて電気代は高くなっていますが、その中でも冬のほうが高いということがわかります。

節電・省エネは夏のイメージを持つ方も多いですが、実は冬こそ節電・省エネが必要なのです。

2.冬の節電・省エネ〜押さえておきたい6つのポイント〜

電気代の高い冬は節電・省エネが必須ですが、単に電気を使わなければ良いというわけではありません。

具体的な節電方法を実践する前に、まずは6つのポイントを押さえておきましょう。

2-1.①暖房器具を組み合わせる

部屋を暖める方法は暖房の使用だけとは限りません。

ホットカーペットやこたつなど他の暖房器具を組み合わせることで、無理なく節電効果を得ることができます。

例えば、こたつの使用による電気代は、暖房にかかる電気代の半分以下です。

電気代の安いこたつとホットカーペットを組み合わせたり、こたつに入っているときはエアコンの設定温度を低くしたりと、用途に合わせて暖房器具を組み合わせると良いでしょう。

また、暖かい空気は上に行くため、手先や足先が冷たい場合は暖房よりもこたつのほうが効率よく体を暖めることができます。

2-2.②湿度が上がるとお部屋も暖かくなる

実は、湿度が上がるとお部屋も暖かく感じるのです。

例えば、湿度が30%上がると、手先・足先は2〜3℃ほど温度を高く感じるといわれています。

そのため、暖房の設定温度を抑えて加湿器をプラスすることで、節電しながらお部屋を暖めることができるでしょう。

また、お部屋の湿度は50〜60%程度を目安としてください。

湿度が上がることでウイルスによる感染症リスクも低くなります。

加湿器を持っていない場合は、水を入れた容器を置いたり、部屋の中で濡れたタオルを干したりするのがおすすめです。

2-3.③暖まったお部屋の温度を逃さない

窓やドアから冷気が入ってくることで、室内の温度が下がってしまいます。

冷気のせいで暖房効率が下がり、より電力の消費量がアップしてしまうのです。

冬の節電・省エネのためには、暖房器具の使い方だけでなく、いかに暖かい空気を逃さないかも重要になります。

例えば、すきま風を防ぐテープをドアに貼ったり、窓に断熱フィルムを貼ったりすることで、お部屋の暖かさをキープすることができるでしょう。 室内の温度を保つことで、暖房器具の使用を抑えることができ、節電・省エネに繋がるのです。

2-4.④暖かい服装で過ごす

今すぐできる節約方法として、暖かい服装で過ごすことが挙げられます。

体感温度が高ければ暖房器具を過剰に使わなくても快適に過ごせるため、結果として節電・省エネが可能です。

フリースをはおる、スリッパをはくなどは、手軽に取り入れられるでしょう。

フリースは軽くて暖かいため、家事や仕事をするときなど、室内でもストレスなく着ることができます。

また、冬は足元が冷えるため、スリッパを履いておくのもおすすめです。

最近では着る毛布なども販売されているため、取り入れるのも良いでしょう。

2-5.⑤家族で集まって過ごす

人が集まるところは、他の場所よりも暑く感じるものです。

そのため、家族と一緒に住んでいる人は、できるだけ家族で集まって過ごすと良いでしょう。

また、家族が別々の部屋で過ごすと使用する暖房器具が増えてしまうため、電気代が高くなってしまいます。

日中は家族でリビングで過ごし、寝るときはそれぞれの部屋に行くなど、できるだけ家族みんなで集まって過ごすのもおすすめです。

2-6.⑥家電製品の買い替えも選択肢の1つ

最近は省エネ効果の高い家電製品が多く販売されています。

日々の節電・省エネを心がけることも大切ですが、省エネできる最新家電に買い換えるのも一つの方法です。

新しい家電は高価ですが、古い家電製品は消費電力が大きく電気代が高くなる原因にもなるため、タイミングを見て買い替えを検討してみましょう。

3.冬の節電・省エネに関する注意点

電気代を抑えるために節電・省エネを心がけることは重要ですが、冬場は特に注意が必要です。 ここでは、冬の節電・省エネに関する注意点を2つご紹介します。

3-1.寒さを我慢しすぎないこと

冬は寒さが厳しくなり、体調を崩しやすくなります。

そんな中、節電のためにと暖房器具を使わないのはNGです。

無理に寒さを我慢することで体調を崩し、医療費がかかることで、これまでの節電・省エネの意味が無くなってしまいます。

寒さを我慢しすぎず、過ごしやすさと節電のバランスを取りながら、節電・省エネ対策をしていきましょう。

3-2.高齢者はヒートショックに注意

高齢者の場合は、ヒートショックにも注意しましょう。

ヒートショックとは、急激な温度変化によって血圧が上下し、脳梗塞・心筋梗塞・不整脈など様々な発作を起こすことです。

特に、暖房の効いたリビングから、寒いトイレ・お風呂・廊下に移動したときに起こりやすいため、リビング以外の部屋との温度差をできるだけ少なくしましょう。

例えば、脱衣所にヒーターを置くなどしておけば、暖かい状態で服を脱ぐことができます。

また、お風呂場は浴室暖房を使用したり、シャワーを高い位置から流しておいたりして、事前に暖めておくと安心です。

・65歳以上の高齢者

・生活習慣病の薬を服用している方

特に、上記に当てはまる方はヒートショックに注意してください。

4.【エアコン】の節電・省エネポイント

ここからは、家電製品や部屋ごとの節電・省エネポイントをお伝えします。

まずは使用頻度の高いエアコンについてみていきましょう。

4-1.暖房の設定温度の目安は20度

暖房は設定温度を高くするほど電力の消費量も増えていきます。

そのため、設定温度を下げることは節電にも繋がるのです。

部屋にいるときはなるべく暖かい服装をして、設定温度は20度を目安にしましょう。

4-2.フィルター掃除は月に1〜2回

エアコン内部やフィルターが汚れていると、その分部屋を暖かくする際に負担がかかり、余計に電気代がかかってしまいます。

月に1〜2回はエアコンのフィルターを掃除して、溜まったホコリや汚れを取るようにしましょう。

4-3.運転時間をなるべく短くする

外出する直前や、寝る前に暖房を消すという方が多いと思いますが、暖めた部屋の温度は急激に変化しないため、なるべく運転時間を短くするようにしましょう。

外出や寝室に行く15分前には暖房を切る、といったルールを決めてみるのもおすすめです。

4-4.室外機の周りは綺麗にしておく

部屋を暖めたり冷やしたりするエアコンですが、室外機はその心臓部分ともいえます。

室外機にゴミが溜まっていたり、周囲に物が置かれていたりすると、運転効率が下がってしまうため、室外機の周りは綺麗に保ち風通しを良くしておきましょう。

4-5.サーキュレーターを使う

暖かい空気はお部屋の上部に溜まり、冷たい空気はお部屋の下部に溜まります。

効率よく部屋全体を暖めるためには、扇風機やサーキュレーターでお部屋の空気を循環させましょう。

天井に向けて扇風機やサーキュレーターを回すことで、床付近に暖かい空気が送られます。

4-6.風の向き(左右・角度)を調整する

暖房の風向きを調整することで、暖かい空気を人がいる床付近へ届けることができます。吹き出し角度は水平よりも60度以上下向きに設定しましょう。

5.【電気カーペット】の節電・省エネポイント

次に、電気カーペットの節電・省エネポイントです。

5-1.必要なサイズのカーペットを使用する

カーペットのサイズは大きければ大きいほど消費電力が大きくなるため、適切なサイズを選ぶことが重要です。

いつ使用するのか、何人で使用するのかなど、実際に使用するシーンを想像しながら必要なサイズのカーペットを選びましょう。

人のいない部分まで暖めてしまうことで、無駄な電気代がかかってしまいます。 また、暖める部分を分割できる電気カーペットもあるため、選択肢の一つにしてみてください。

5-2.低めの温度設定を心掛ける

電気カーペットも設定温度を下げることで、電気代を抑えることができます。

手軽に大きな節電効果が期待できるため、暖かい服装をしたり、靴下を履いたりして、電気カーペットの温度をできるだけ下げるようにしましょう。

5-3.カーペットは床に直接敷かない

電気カーペットを直接床に敷くと、床から熱が逃げてしまいます。

暖房効率が下がってしまうため、電気カーペットの下には保温シート・新聞紙・段ボールなどを敷いておくと良いでしょう。

6.【こたつ】の節電・省エネポイント

日本の冬に欠かせないこたつの節電・省エネポイントを5つご紹介します。

こたつは暖房などに比べると電気代はそれほど高くないですが、長時間使用することで電気代を圧迫してしまうため、使い方の見直しが重要です。

6-1.こたつ布団に上掛けをプラスする

こたつ布団に上掛け布団をプラスするだけで、より暖かく感じます。

掛け布団は大きめのほうが、暖かい空気が逃げにくいでしょう。

また、こたつの敷布団の下に保温シート・新聞紙・段ボールなどを敷くことで、床からの冷気を防ぐことができます。

6-2.温度設定は低めにする

こたつの温度を低めに設定することで、節電効果を高めることができます。

暑いと感じたら温度を下げたり、スイッチを切ったりすることで、電気代を抑えることができるでしょう。

6-3.カーペットと併用する

こたつ用の敷布団の代わりに、電気カーペットを使うのもおすすめです。

こたつの電源を付けなくても、電気カーペットを使うだけで暖かく感じます。

6-4.こたつの中に湯たんぽを入れる

こたつの中に湯たんぽを入れることで、気温によってはこたつの電源を入れる必要がないこともあります。

湯たんぽは沸かしたお湯を入れるだけなので電気代もかかりません。 少し肌寒いくらいの気温の日は取り入れてみると良いでしょう。

6-5.タイマーをつける

こたつは中が見えないため、消し忘れが多い家電製品です。

消し忘れは地味に電気代がかかってしまうため、タイマー付きの商品を選ぶと良いでしょう。

コンセント用タイマーを使用するのもおすすめです。

7.【照明】の節電・省エネポイント

家の中で最も多い電化製品が照明ですが、一つひとつの電気代はそれほど高くありません。

しかし、数が多いため消し忘れなどが続くと電気代はかさんでしまいます。

細かい部分ですが、節電意識を持つようにしましょう。

7-1.LED照明に取り替える

LEDランプに取り替えることで、手間なく電気代を抑えることができます。

電球をLEDに変えるだけで寿命が2〜6倍ほど変わることもあるため、節電・省エネ・交換の手間などを考えて、LED照明への取り替えを検討すると良いでしょう。

7-2.照明器具はこまめに掃除する

照明器具は掃除をしないとホコリや汚れが溜まってしまいます。

ホコリや汚れが溜まると照度が落ち、明るさが軽減するのです。

明るさが足りないからと他の照明を併用すると、電気代が余分にかかってしまうため、本来の明るさを取り戻すためにもこまめに掃除しましょう。

7-3.使っていない部屋の照明は切る

最も手軽にできる節電・省エネが、使っていない部屋の照明を切ることです。

しばらくしたら戻るから、と思って部屋の電気をつけっぱなしにすることも多いかと思いますが、「必要ない場所の照明は切る」ということを癖づけておきましょう。

また、リモコンで照明を消すと待機電力がかかってしまうため、壁のスイッチで電源を切るようにしてください。

8【テレビ】の節電・省エネポイント

無意識に流しっぱなしにしてしまうテレビですが、少ない消費電力でも長時間使用すれば電気代がかさんでしまいます。

8-1.見ていないときは切る

テレビは毎日使う家電の一つです。

朝起きたらつける、帰宅したらつけるなど、習慣でテレビをつけている方も多いでしょう。

しかし、つけたからといって、テレビを見ているとは限りません。

テレビは本当に見たいときにだけスイッチを入れ、見ないときはスイッチを切るなど、こまめな対策をするようにしましょう。

小さな工夫でも、毎日の積み重ねで大きな結果に結びつきます。

9.【冷蔵庫】の節電・省エネポイント

キッチンにはさまざまな家電製品がありますが、冷蔵庫はずっと電源が入っているため、少しの工夫でも高い節電効果が期待できます。

9-1.温度設定を弱にする

冷蔵庫の設定温度は高くしすぎないよう注意しましょう。

一度自宅の冷蔵庫の温度をチェックし、「強」になっている場合は「中」や「弱」に設定してください。

9-2.無駄に開け閉めしない

冷蔵庫を開け閉めすることで冷気が逃げてしまい、冷蔵庫内の温度が上がります。

庫内温度を下げるために電力を消費してしまうので、無駄な開け閉めはしないようにしましょう。

開閉回数だけでなく、開けている時間を少なくする、常温で保存できるものは冷蔵庫に入れないなどの工夫もおすすめです。

9-3.熱いものは冷ましてから入れる

熱いものを冷蔵庫に入れてしまうと、庫内温度が上がって消費電力が大きくなります。 熱いものは冷ましてから冷蔵庫に入れましょう。

10.【調理・食器洗い】の節電・省エネポイント

調理や食器洗いで気をつけたい節電・省エネのポイントを2つご紹介します。

10-1.炊飯器の長時間の保温は避ける

炊飯器で長時間保温すると、それだけ電気代はかかってしまいます。

炊飯器のスイッチを切って、残ったご飯はお茶碗に入れておくようにしましょう。

食べる直前に電子レンジで加熱するほうが、長時間保温するよりも電気代を抑えられます。

10-2.洗い物はため洗いにする

ため洗いはシンクや桶に水やお湯をはり、その水を使って食器を洗う方法です。

最後に綺麗な水やお湯で洗剤を洗い流します。

ため洗いにすることで使用する水やお湯の量が減り、お湯を沸かすための電気代を削減することもできます。

ただし、お湯は汚れが落ちやすいですが、電気代がかかるためぬるま湯を使うようにしましょう。

11.【風呂・シャワー・洗面所】の節電・省エネポイント

お風呂・シャワー・洗面所では水やお湯を多く使いますが、電気代もかさんでくる場所です。

4つの節電・省エネポイントについてみていきましょう。

11-1.シャワーは出しっぱなしにしない

シャワーを出しっぱなしにすると、水道代が高くなってしまうだけでなく、お湯を沸かすための電気代も高くなります。

そのため、シャワーは出しっぱなしにせず、こまめに止めるようにしましょう。

また、節水型のシャワーヘッドに変えるのもおすすめです。

11-2.お風呂の蓋は閉める

お風呂の蓋を閉めることでお湯の温度をキープでき、追い焚きに必要な電気代を抑えることができます。

浴槽の蓋は必ず閉めるようにしましょう。

11-3.お風呂は間隔を開けずに入る

家族がいる場合、お風呂に入る時間はそれぞれ異なるでしょう。

しかし、次の人がお風呂に入るまでに時間がかかってしまう場合は、追い焚きが必要になりその分電気代もかかってしまいます。 お風呂はできるだけ間隔をあけず、お湯が温かいうちに入るようにしましょう。

11-4.ドライヤーを使う前にタオルでしっかり拭く

ドライヤーを使う前に、濡れた髪をしっかりとタオルで拭くようにしましょう。

そうすることで、ドライヤーの使用時間を減らすことができます。

また、ある程度髪の毛が乾いたら冷風に切り替えるのもおすすめです。

12.【トイレ】の節電・省エネポイント

トイレにも実は節電・省エネポイントが潜んでいます。

12-1.便座の蓋は閉める

便座が温かい場合は、必ず蓋を閉めるようにしましょう。

蓋が空いていると熱が逃げてしまいますが、蓋を閉めることで熱の放出を抑えることが可能です。

12-2.便座や温水の温度はこまめに調整する

温水洗浄便座の電力消費量は、冬に特に多くなるといわれています。

そのため、使用しない時間帯の節電・省エネが大変重要です。

季節に合わせて便座の温度と温水の温度は調整するようにしましょう。

13.暖かい空気を逃さない!2つのポイント

これまでさまざまな節電・省エネ対策をお伝えしてきましたが、最後に暖かい空気を逃さないための重要な2つのポイントについてお伝えします。

13-1.断熱フィルムで窓からの冷気を遮断

お部屋の暖かい空気は窓周りから放出されるケースがほとんどです。

そのため、熱を外部に逃がさないためにも、窓ガラス断面に断熱フィルム・シールを貼るのがおすすめです。

暖房効果のアップだけでなく、結露を抑える効果も期待できます。

断熱フィルム・シールはホームセンターなどで手軽に購入が可能です。

13-2.床冷えを防ぐマットを使用

冷たい空気は下にいくため、足元はどうしても冷えがちです。

冷たい床に断熱効果の期待できるマットやシートを敷いてみると良いでしょう。

断熱シートを貼り、カーペットやラグを敷くことで、体感温度も上がります。

14.冬の節電・省エネ対策で賢くお得に過ごしましょう!

冬は特に電気代が高くなりがちな季節です。

しかし、体調のことも考えると、暖房やこたつを単に「使わない」といった節電は無謀だといえます。

冬の節電・省エネは体調管理を第一に、無理なく続けることが重要です。

この記事でお伝えした節電・省エネ方法を実践し、この冬の電気代を抑えてお得に過ごしましょう。